编者按:《人民检察》是由中国最高人民检察院研究室主管,中国检察日报社主办的国家法律类核心期刊。江都区检察院干警在办案中发现司法疑难问题,形成《对刑法第七十七条第一款的认识需要统一》一文,被《人民检察》采用!

文章全文

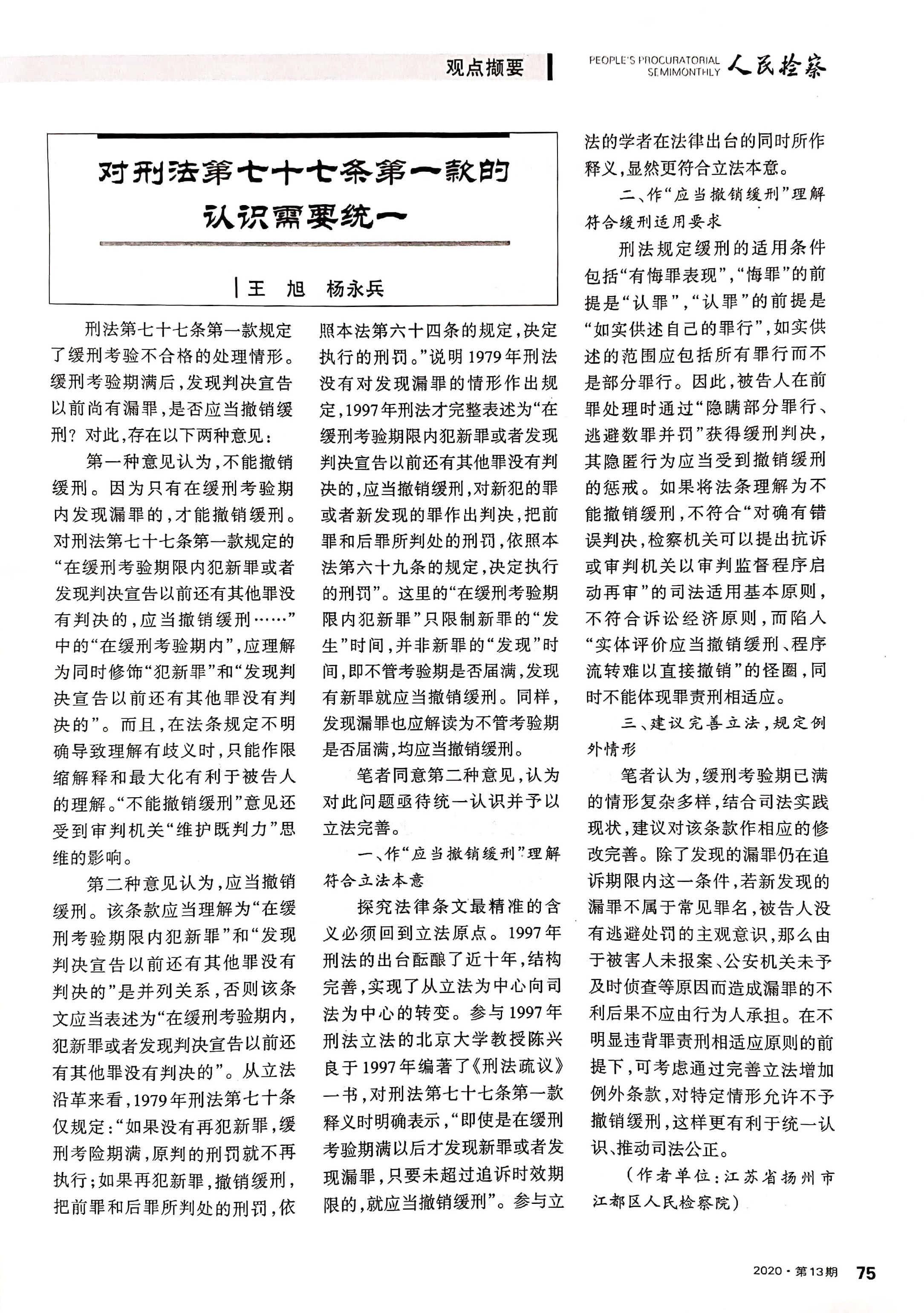

刑法第七十七条第一款规定了缓刑考验不合格的处理情形。缓刑考验期满后,发现判决宣告以前尚有漏罪,是否应当撤销缓刑?对此,存在以下两种意见:

第一种意见认为,不能撤销缓刑。因为只有在缓刑考验期内发现漏罪的,才能撤销缓刑。对刑法第七十七条第一款规定的“在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销缓刑……”中的“在缓刑考验期内”,应理解为同时修饰“犯新罪”和“发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的”。而且,在法条规定不明确导致理解有歧义时,只能作限缩解释和最大化有利于被告人的理解。“不能撤销缓刑”意见还受到审判机关“维护既判力”思维的影响。

第二种意见认为,应当撤销缓刑。该条款应当理解为“在缓刑考验期限内犯新罪”和“发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的”是并列关系,否则该条文应当表述为“在缓刑考验期内,犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的”。从立法沿革来看,1979年刑法第七十条仅规定:“如果没有再犯新罪,缓刑考验期满,原判的刑罚就不再执行;如果再犯新罪,撤销缓刑,把前罪和后罪所判处的刑罚,依照本法第六十四条的规定,决定执行的刑罚。”说明1979年刑法没有对发现漏罪的情形作出规定,1997年刑法才完整表述为“在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销缓刑,对新犯的罪或者新发现的罪作出判决,把前罪和后罪所判处的刑罚,依照本法第六十九条的规定,决定执行的刑罚。”这里的“在缓刑考验期限内犯新罪”只限制新罪的“发生”时间,并非新罪的“发现”时间,即不管考验期是否届满,发现有新罪应当撤销缓刑。同样,发现漏罪也应解读为不管考验期是否届满,均应当撤销缓刑。

笔者同意第二种意见,认为对此问题亟待统一认识并予以立法完善。

一、作“应当撤销缓刑”理解符合立法本意。

探究法律条文最精准的含义必须回到立法原点。1997年刑法的出台酝酿了近十年,结构完善,实现了从立法为中心向司法为中心的转变。参与1997年刑法立法的北京大学教授陈兴良于1997年编著了《刑法疏议》一书,对刑法七十七条第一款释义时明确表示,“即使是在缓刑考验期满以后才发现新罪或者发现漏罪,只要未超过追诉时效期限的,就应当撤销缓刑。”参与立法的学者在法律出台的同时所作释义,显然更符合立法本意。

二、作“应当撤销缓刑”理解符合缓刑适用要求。

刑法规定缓刑的适用条件包括“有悔罪表现”,“悔罪”的前提是“认罪”,“认罪”的前提是“如实供述自己的罪行”,如实供述的范围应包括所有罪行而不是部分罪行。因此,被告人在前罪处理时通过“隐瞒部分罪行、逃避数罪并罚”获得缓刑判决,其隐匿行为应当受到撤销缓刑的惩戒。如果将法条理解为不能撤销缓刑,不符合“对确有错误判决,检察机关可以提出抗诉或审判机关以审判监督程序启动再审”的司法适用基本原则,不符合诉讼经济原则,而陷入“实体评价应当撤销缓刑、程序流转难以直接撤销”的怪圈,同时不能体现罪责刑相适应。

三、建议完善立法,规定例外情形。

笔者认为,缓刑考验期已满的情形复杂多样,结合司法实践现状,建议对该条款作相应的修改完善。除了发现的漏罪仍在追诉期限内这一条件,若新发现的漏罪不属于常见罪名,被告人没有逃避处罚的主观意识,那么由于被害人未报案、公安机关未予及时侦查等原因而造成漏罪的不利后果不应由行为人承担。在不明显违背罪责刑相适应原则的前提下,可考虑通过完善立法增加例外条款,对特定情形允许不予撤销缓刑,这样更有利于统一认识、推动司法公正。

作者感言

杨永兵 第二检察部副主任、员额检察官

办案中发现的一个小问题,经过不懈探索,形成自己的观点,过程曲折,成果丰硕。

王旭 党组书记、检察长

基层是发现司法疑难问题的“富矿”,我们都要有敏锐的触觉发现问题,有专业的路径解决问题。